鉴于此,我们需要寻找到合适且统一的焦点来作为文章分析的着眼点,从而贯通整篇文章。那么如何寻找到这一焦点呢?笔者认为可以从体式着手。《散文教学教什么》中谈道:“散文的阅读,需要依据体式,即通过把握文本个体的‘外显之形’,去理解其内里所蕴含的丰富的‘内蕴之质’。”[1]那么《我与地坛(节选)》的“外显之形”是什么样的呢?其作为一篇回忆性散文,最大的特点就在于“两个我”的交替出现,以过去之我观事件发生,以现在之我察遗漏的情思。“两个我”交替出现的“外显之形”背后,其实隐藏着“我”对过去与现在所发生事件的双重思考,并由这思考对比而表达情思这一“内蕴之质”。“我们阅读散文,是在感受作者的所见所闻,体认作者的所感所思。”[2]解读《我与地坛(节选)》这篇散文的关键是把握文章中的双重思考,由景及情,而不能情景分离,在把握作者所经之事之景的同时,体悟作者的情思,不能将文章割裂,而是把握住作者的视角和观点。鉴于此,笔者将以“视角”为切入点,从视角焦点、高低以及时空上的变化入手,领悟作者对生命的感悟和对亲情的体会,以视角串联起文章脉络,贯通作者情思。

继续细读文本,我们可以发现视角焦点由“我”到地坛的变化除了第2段的首句以外,第2、第3段多次出现的“等”字也同样能看出作者眼中地坛不再是一个被动的物化客体,而是呈现一个拟人化的形象。那么在这里,作者又为何会赋予地坛以生命,从“地坛在等我”这样的角度思考呢?原因就在于作者感受到了地坛与他相同的由华丽走向残破的遭遇,感受到了命中注定的“缘分”。我们可以看到作者在第3段对于地坛的描写:“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。”这里关于地坛的景物描写也通过赋予地坛人物化的形象,表现地坛是主动剥蚀琉璃,主动淡褪朱红,主动坍圮高墙,也是主动散落玉砌雕栏的,那些外在华丽的饰物对于地坛来讲都是毫不重要,需要主动丢弃的。失去华丽外在的地坛,就像当时在最狂妄的年纪忽地残废了双腿的“我”一样,在当时的“我”眼中都是残破不堪的。也正因着我们有相同的遭遇,有一样的处境,地坛在作者眼中便也鲜活起来,地坛的存在对于那时的作者来讲并不只是一处公园,而是像一个同病相怜的朋友,一个在那等了他四百多年,陪伴他、关心他的长者。

因此,通过视角焦点的变化,我们发现作者眼中的地坛由物化的被动客体,转变为拟人化的主动主体,它有了作者赋予的生命,它在作者眼中变得形象生动。通过视角焦点由自身转移至地坛,能感受到地坛的景色带给作者的共鸣,让作者体会到一种宿命感,感受到地坛所给予的陪伴,而这里的陪伴也成为一种催化剂,促使作者在今后的日子中,在地坛继续思考并逐渐发掘生命的意义。

以上都是普通读者能够简单读出的内涵,以往教师的教学也常常停留在简单的修辞手法赏析层面,由这段话品味出作者感受到生命力量的结论。但教师与读者往往不关注为何作者眼中之景会产生这样的变化,忽略这段话所隐藏的视角变化内涵。我们可以先来关注这一句话:“露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。”从字面意思来看,这句话只是描写了露水坠地这样简单的画面。但当我们着眼句中的动词时就会发现,这句话隐藏着明显的视角变化。我们可以重点关注“轰然”“坠”和“万道金光”,《现代汉语词典》(第7版)中“坠”的解释为“(沉重的东西)往下垂”,“轰然”解释为“形容声音大”,这些词自带“沉重的东西”“声音大”这样的内涵,如果以人类视角来看,露水不可能匹配得上“沉重”与“声音大”这样的形容,掉在地上也不可能摔开“万道金光”,反而应该是悄无声息、毫不起眼的。因此这段话背后隐藏的观察视角其实不再是作者这样一个庞然大物的人类形象俯视昆虫世界,而是由一个微小的昆虫视角来平视整个昆虫世界。弄清这段话背后的视角变化后,我们就需要寻找作者发生这样的视角变化究竟有什么意义。作者变化视角后,看到的不再是一开始残破的宏观地坛之景,而是深入昆虫世界后具体微观而活跃的昆虫生活,他的视野更聚焦了,他的观察更细致了。他看到卑微渺小的昆虫,即使生命短暂,即使脆弱不堪,即使渺小微弱,也在努力为着生活而不断奋斗;意识到即使微弱如草芥,也努力竞争生长;意识到即使渺小得像露珠,也能放出属于自己的巨大声响与光芒。作者在这时通过视角高低的转换,将自己看成渺小昆虫世界的一分子,感受到了活着的意义和价值。

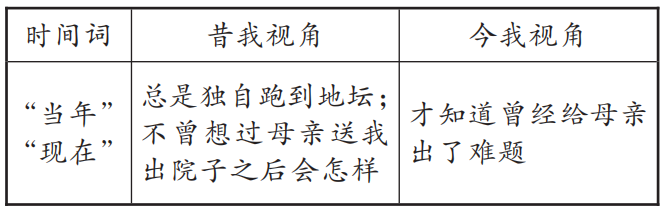

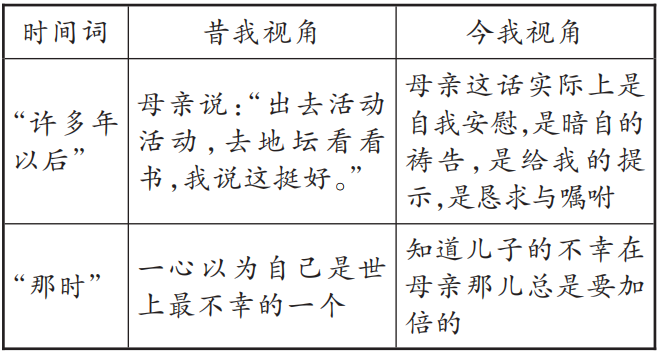

《我与地坛(节选)》部分的今昔之我对比主要出现在第二部分。我们可以根据时间词来挖掘两个“我”的不同对比。

表1 今我昔我语言对比表

通过梳理文章之中昔我与今我的差异,我们会发现两者的视角呈现巨大变化,昔日之我眼中只有自己,仍然沉浸在失去双腿的打击之中。而今日之我眼中除了有那时的自己之外更有了母亲,文章第二部分第2段重复多次的“知道”,其实也都是来自今日之我的视角,只有着眼于当时母亲的行动才能透视母亲心中的所想,这么多的“知道”是当时的“我”没想过的,但是现在“我”想明白了的,这么多的“知道”展现母亲的体贴与对“我”的关怀,而后一个“不知道”更与前面的“知道”形成对比,反衬母亲即使不知这过程要多久,即使不知这过程的尽头究竟是什么,也愿意陪“我”一直等下去走下去的伟大和对“我”无私的爱意。

第二部分第3段,母亲说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。”这句话以昔日之我的视角来看母亲对“我”外出行为的评价,是非常普通和寻常的。但是以今日之我视角来看,却别有深意,就像文中所写的:“母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。”母亲当时说的这句话其实是一个倒装句,原语序应该是:“我说出去活动活动,去地坛看看书挺好。”那母亲为何最后才加上“我说这挺好”呢?将两句一对比,能很明显看到差异之处就在于原句没有拆散“我说这挺好”,也就是将“我说这挺好”突出强调了,这其实是母亲说给自己听的,安慰自己说儿子去活动活动挺好的,不用过分担心,他不会有事的;也是说给“我”听的,嘱咐“我”要好好地。而这句简单的话中蕴含的一切,也是作者在以今日之我视角下观察昔日之我才领悟和体会到的,母亲即使内心再担心“我”,也是不露声色,她的爱意隐忍而又伟大。

张心科在谈及回忆性散文的解读时说道:“时空距离的变化使创作主体与对象之间产生‘心理距离’,即对其中的自我、他人和事件的感受、认识发生变化,最终产生积极的审美效果。”[3]在昔日之我视角与今日之我视角的对比之下,我们能读出母亲之爱的无私、隐忍与伟大。而当作者重新以完整的今日之我视角去审视回望这段过去,他明白了:“我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路,并不就是母亲盼望我找到的那条路。”结合前文对比,以今我视角来看作者明白了母亲并不希望“我”活得多出名,取得多大成就,她只希望“我”能活得快乐、幸福,而母亲也的确用她自己面对艰难命运的行动来教会“我”如何活,以及如何好好活。

通过视角焦点、高低与时空的变化切入,我们能品读出作者在地坛中感受到的关怀陪伴,感悟到的生命意义,感念到的母亲之爱。地坛的存在对于史铁生来讲不仅是一个地点,而且是在他生命低谷期给予他陪伴的心灵慰藉者,是在他生命疑惑期给予他启发的引领发现者,更是在他母亲离开后给予他思考的亲情领悟者。地坛里留下的不仅是作者的车辙,还有作者的思考,以及逐渐重燃的对生命的期望;不仅是母亲的脚印,还有母亲对作者的爱,以及母亲期盼作者寻找到的幸福之路的方向。